아이들은 우리를 너무 좋아한다.

코로나19의 영향으로 집에서 머무는 시간이 길어지면서 가장 우려가 되는 점은 바로 육아 문제이다. 아이들이 자기 방에서 놀면 좋겠지만, 아이들은 우리를 너무 좋아한다. 그래서 거실로 온갖 장난감과 물건을 가지고와서 우리와 함께 놀기를 원한다. 이러한 특징에서 이 프로젝트를 풀어나갔다.

이 집의 클라이언트는 어린 자녀를 둔 두 부부이다. 남편끼리는 형제관계이다. 두 부부는 공동육아와 부부 커뮤니티 형성을 위해 같은 집에 살기로 하였다. 이 부부들에게 중요한 육아와 같이 살면서 할 수 있는 취미를 다목적 공간을 통해 풀고자 했다. 이를 ‘Multi Purpose Space’ 라고 했다.

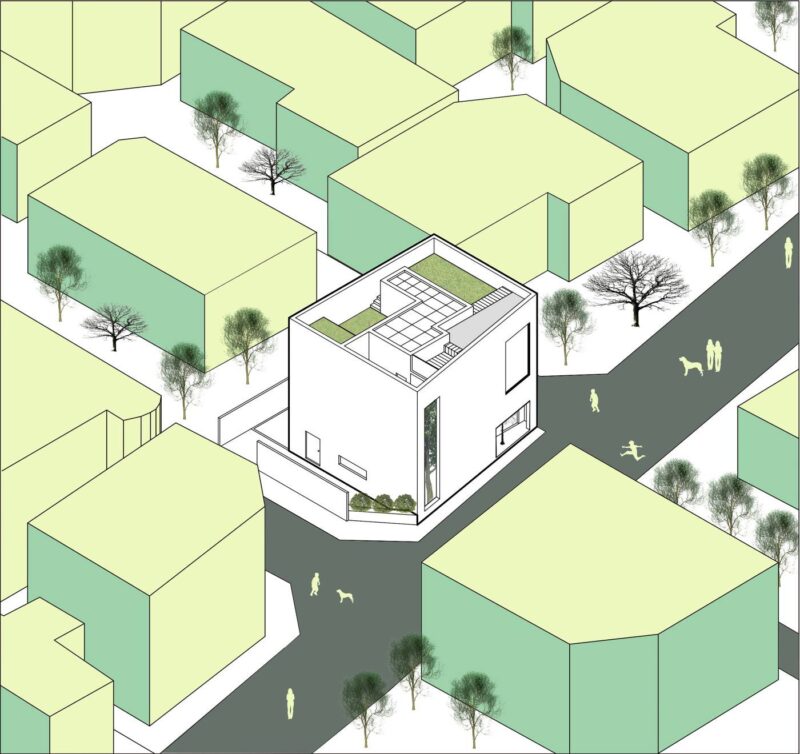

이 두가구를 위해 사이트는 연희동 124-26으로 했다. 연희동은 아직까지 서울에서 마을 느낌이 나는 동네이며, 주변 건물들이 낮아 층을 올렸을 때 조망권을 확보할 수 있고, 주변에 초등학교와 중학교가 위치해 아이들이 성장해나가기 좋은 인프라를 갖추고 있다.

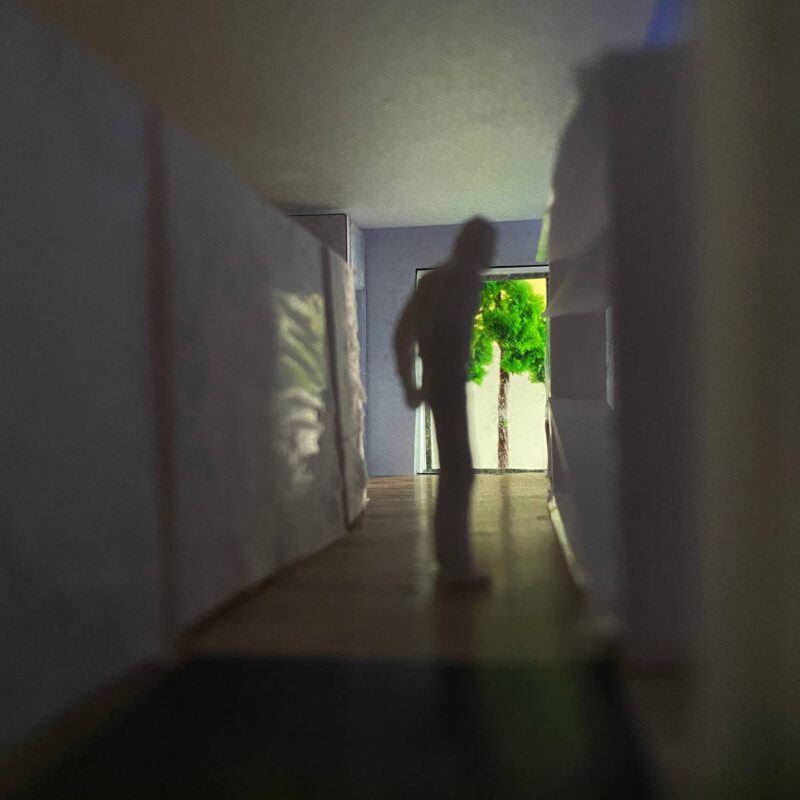

1층 주출입구로 들어서게 되면 전면부 창을 통해 후정에 있는 조경이 보이게 된다. 양쪽에 책장을 배치해 1층에서 자유롭게 책을 꺼내 읽을 수 있는 서재가 됨과 동시에 조경에 집중할 수 있는 시퀀스를 만들어 낸다. 책장 사이를 통해 돌아들어오게 되면 넓은 대공간이 펼쳐저 조금전 시야가 좁아졌던것과 반대의 시퀀스가 만들어진다. 대공간은 앞쪽으로 미닫이 문을 통해 안뜰로 나갈 수 있으며 그 앞쪽으로는 공간이 밑으로 조금 파져, 아이들이 놀 수 있게끔 하였다. 또한 부 출입구를 통해 주차장쪽으로 나갈 수 있으며, 야외 정원으로 나갈 수 있다. 야외 정원에 벤치에 앉으면 앉은 높이에 창을 뚫어 얼굴이 보일 수 있도록하여 내부와 시각적으로 소통할 수 있도록 하였다. 그리고 스탠드에서 앉아 책을 읽거나 아이들이 노는 것, 또 앞쪽 안뜰을 조망할 수 있다.

계단을 통해 올라가면 양쪽으로 동선이 갈라지고 오른쪽 동선은 가족 A가 쓸 수 있는 공간이 나오게 된다. 기존의 아파트 평면이 거실을 중심으로 방들이 방사되있는 형태를 벗어나 부부침실과 가족실 아이방이 유기적으로 연결된 한 공간처럼 만들었고, 아이방은 벽을 통해 아이가 커감에 따라 사생활을 존중받을수도 있도록 하였다.

또한 안쪽으로 VOID를 만들어 창을 내었으며 부모 방에서 VOID 공간을 통해 뚫린공간을 볼 수 있고, 아이 방에서도 창문을 열어 밑을 볼 수 있도록 했다. 아이방에서는 정방형 창을 통해 안뜰의 큰 나무를 볼 수 있게 하였다.

다시 두 동선은 만나 2.5층으로 올라가는 동선이 되고 2.5층은 공용 주방이 위치 한다. 공용주방에서는 기존의 식탁에서 벗어난 일자형 식탁을 보이드 공간쪽으로 두어 각 층과 시각적 소통을 할 수 있다. 싱크볼은 아이들이 손을 씻거나 같이 요리에 참여할 수 있도록 단을 두어 높이를 맞출 수 있도록 하였다. 또한 천창이 부분적으로 열리게끔하여 환기를 할 수 있으며, 빛이 보이드 공간, 식사공간, 중앙계단에 들어올 수 있도록 하였다.

3층으로 올라가면 가족B가 쓸 수 있는 가족 공간이 우측에 위치하고 좌측을 통해 야외로 나가면 테라스가 있고 그와 연결된 사진암실공간이 있다. 테라스를 통해 작업공간과 생활공간을 분리해 작업의 효율성을 올릴 수 있게 했다. 중앙계단을 통해 옥상으로 올라가면 잔디가 깔린 옥상정원이 펼쳐지고 다시 계단을 통해 반층 올라가면 옥상에서 연희동 전경을 볼 수 있으며, 앞 쪽 풀장으로 갈 수 있다. 풀장에서는 떨어져있는 테라스가 존재하며 이 테라스는 수영해야만 갈 수 있는 공간이다. 이 테라스는 안뜰에 있는 나무를 볼 수 있는 섬같은 공간으로 설계하였다.

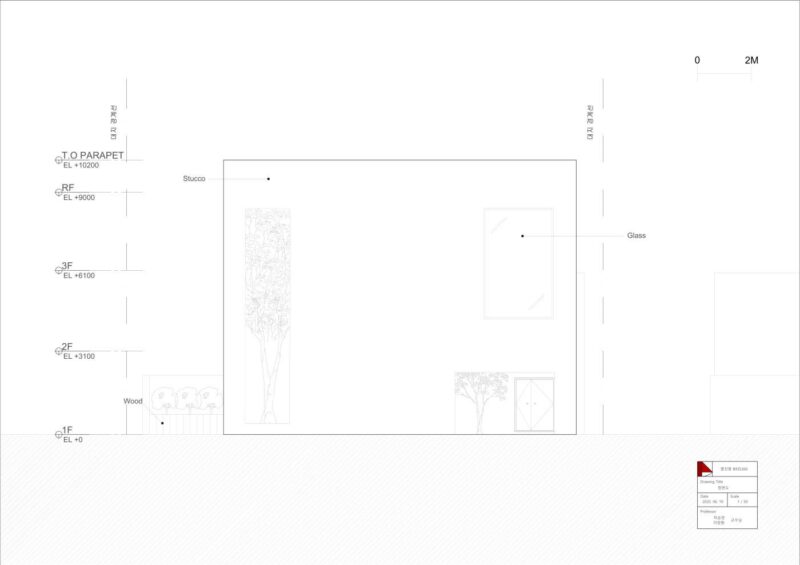

외관은 연희동 분위기를 해치지 않기 위해 단순하고 정제된 솔리드 매스로 설계했으며, 전면부에 길쭉한 나무가 그림처럼 볼 수 있게 개구부를 뚫어놨고, 가족실에서도 앞쪽 도로와 연희맛로로 이어지는 가로수 골목 풍경을 볼 수 있도록하였다. 또한 밤에는 개구부들을 통해 무거운 솔리드 매스에서 빛이 뿜어져 나오게끔 조명을 설치하였다.