현재 1인 가구의 수는 가파르게 증가하고 있으며, 이는 앞으로 더 늘어날 것으로 전망된다. 하지만, 1인 가구를 위한 주거는 개선되지 않고 기존의 큰 주거를 쪼개 사용하는 것에 지나지 않고 있고, 그 비용 또한 1인 가구들이 부담하기에는 높은 금액이다. 현재 서울의 임대 원룸형 주거는 대부분 노후된 독립주택들, 공동주택들이거나 필로티형의 복도식 건물들이다. 이들의 구조를 살펴보면 주방, 거실, 안방이 하나의 공간으로 통합되어 있고 작은 화장실이 하나 딸려있는 형태로 주거라기 보다는 방 하나에 가깝다. 특히 노후된 주택의 경우 임대인의 가구가 함께 거주하게 되는데, 이의 경우 자취생과 임대인의 다른 라이프스타일 탓에 갈등을 겪는 경우가 많이 발생하기도 한다. 본 연구는 이러한 시점에서 1인 가구의 주거 형태를 재분석하고 그들이 원하는 적합한 형태의 새로운 1인 주거는 무엇인지 연구해 보았다.

현재 가장 많은 형태의 1인 가구는 오래된 주택을 개조한 것과, 새로이 필로티 형태로 지은 복도식 건물이다. 이 방 한 칸 구조의 주거에서 벗어나기 위해 다양한 시도들을 하고 있고, 이를 사례조사를 통해 알아보았다. Songpa MICRO HOUSING과 You+를 통해 연구해 본 결과, 이 청년 주택들은 개인의 공간을 최소화 하고, 복도나 저층부 공간을 이용하여 더 많은 공유공간을 제공하고 있었다. 따라서 본 설계의 방향 또한 넓은 개인의 공간을 제공하는 대신 다양한 형태의 공유공간을 제공하는 쪽으로 설정하였다.

또한, 본 연구의 범위는 노후주택 밀집지역 중 하나인 동대문구의 휘경동 일대로 한정하여 새로운 형태의 1인 주거를 제안하는 것을 목표로 하였다. 동네를 단절시키는 막혀있는 골목을 뚫어주는 것과 45년 이상 된 노후주택, 그리고 거주인원이 10가구 이하인 주택을 기준으로 대상지를 선정하였고, 선정된 대지의 필지를 모두 합쳐 하나의 설계로 진행하였다. 사업을 진행함에 있어서는 ‘서울특별시 역세권 청년주택’ 사업을 활용하여 용도지역을 변경하고, 용적률, 공공기여율, 주차대수 등에 있어 완화를 받아 좀 더 많은 청년들에게 주거를 제공하고자 하였다. 또한 공공에서 대상지의 임대인 협동조합을 만들어 투자 및 시공을 진행하고, 이 후 수익금을 나누는 식으로, 공공과 민간이 공동으로 협력하는 기구를 생성하였다. 이로 인해 기존의 청년 주택 사업들과는 다르게 절차를 간단하게 만들어 청년들이 좀 더 손쉽게 주거를 얻을 수 있도록 하였고, 이를 실현하기 위해 철골 모듈러 구법이라는 건축 방법을 가지고 계획하였다.

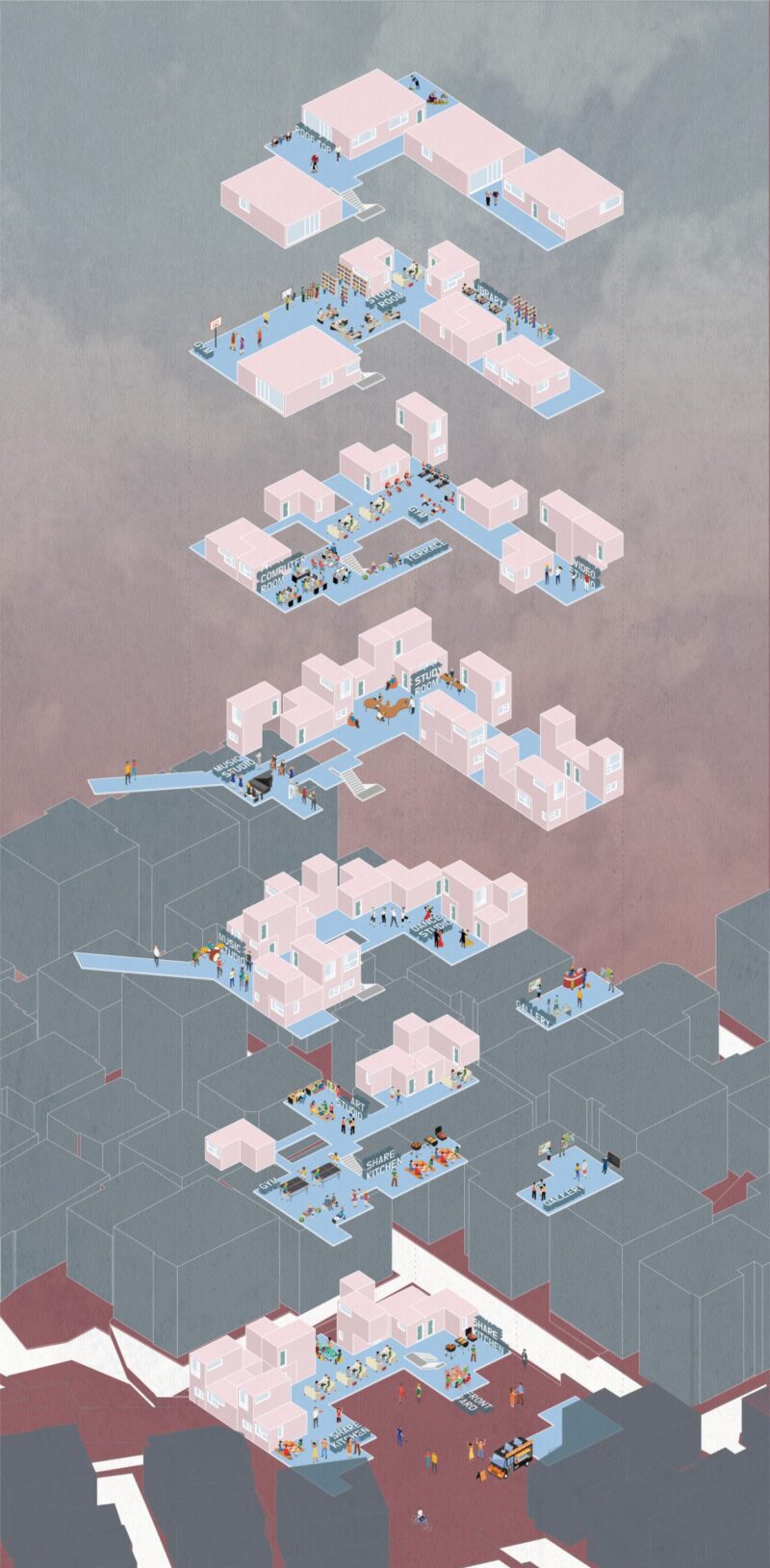

주거 모듈은 총 세 가지의 타입으로 거주하는 청년들에게 가장 최소한의 개인공간을 제공한다. 4~6개의 모듈 사이사이에는 넓은 복도를 두어 작은 공동 거실로써 사용할 수 있도록 계획하였고, 그 외의 공간들에는 오픈 키친이나, 스튜디오, 테라스 등 다양한 목적의 공용공한 또한 배치된다. 이로써 이곳에 거주하게 되는 청년들은 좁은 방 한 칸에서 벗어나 사용할 수 있는 공간을 본인이 원하는 만큼 확장할 수 있게 된다.

이는 본 연구의 가장 큰 목표였던 노후주택 밀집지역 도시재생의 한 사례로 발전할 것이다. 기존의 서울시가 진행해온 여러 청년 공공 주택에 또 한가지의 방안을 제시할 뿐 아니라 현재 청년 주택의 실태에 대해 좀 더 널리 알리고자 한다. 또한, 본 설계의 대상지였던 휘경동 일대 뿐만 아니라 비슷한 환경을 가진 다른 수많은 노후주택 밀집지역에도 적용할 수 있을 것이며, 노후주택 밀집지역의 새로운 커뮤니티 구심점으로 활용되어 새로운 도시재생에 기여 할 것이다.