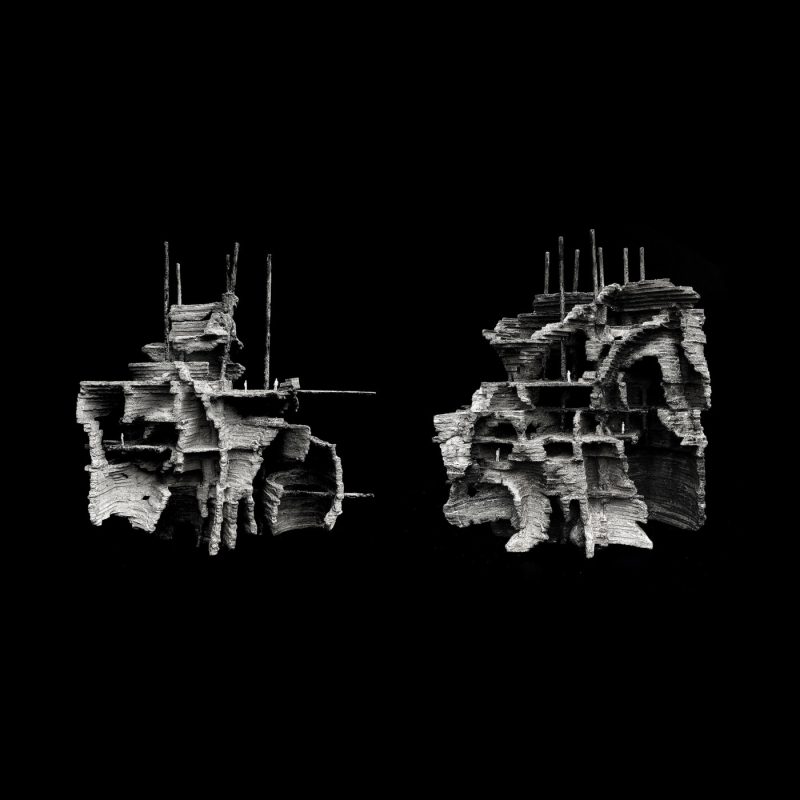

이 실내건축설계 스튜디오는 인체 단면으로부터 공간을 발견하는 프로젝트를 진행한다. 근본적인 건축의 원칙을 손으로 찾아나가는 과정 안에서 본인의 건축 방식을 정립해야하며, 주제는 사람이다. 특정 자세의 인체로부터 단면을 골라내어 뼈, 살, 혈관, 지방 등의 구성요소를 공간의 구성요소로 치환하는 과정에서 의도를 담고 시퀀스를 생성한다. 또한 이를 콘크리트 모델로 만드는 과정을 밟으며 머릿속 설계 그 이상의 공간을 재창조하기도 한다. 특히 콘크리트의 질감과 강도는 만들어진 공간에 색다른 매력을 입혀준다.

컨셉을 발전시켜 나가며, 모티브로 삼았던 것은 영화 <아득히 먼 춤>이다. 모두가 이해할 수 없는 연극을 졸업작품으로 제작하곤 무책임하게 죽어버린 ‘신파랑’. 그리고 그가 죽어서야 그를 이해하게 된 동료 학생 ‘최현’. 신파랑은 아무도 이해하지 않은, 이해하려 들지 않던 그의 연극 의도를 밝힌다. <‘우리는 모두 평생 닿을 일 없이 각자의 궤도를 떠도는 별들이다. 별과 별 사이 수억 광년의 거리. 속삭이듯 말해서는 평생 서로를 이해할 수 없다. 그래서 난 온몸으로 춤을 춘다. 그 별의 당신에겐 아직 판독 불가의 전파에 불과하겠지만 언젠간 당신의 안테나에 닿길 바라며, 춤을 춘다.’> 서로에게 닿기 위해 온몸으로 춤을 춰야 한다는 걸 알고, 그렇게 살아가려 한 그는 누구에게도 닿지 못하고 죽었다. 나는 죽은 그를 또 하나의 작품으로 형상화하고 싶었다. 어떻게든 누군가에게 닿고 싶었을 그에게서, 늘 외로운 우리들이 보였기 때문이다.

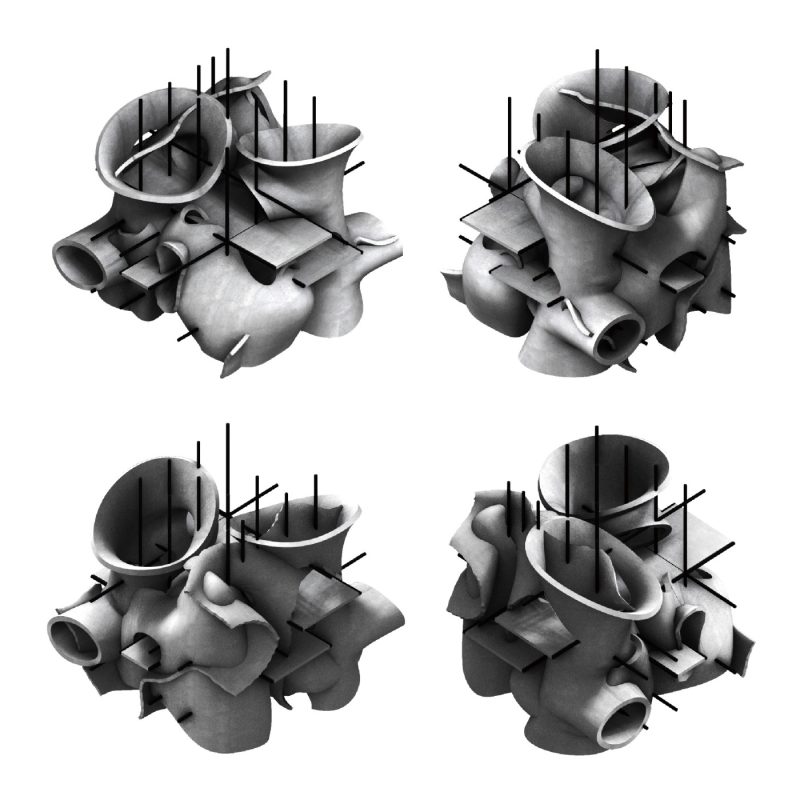

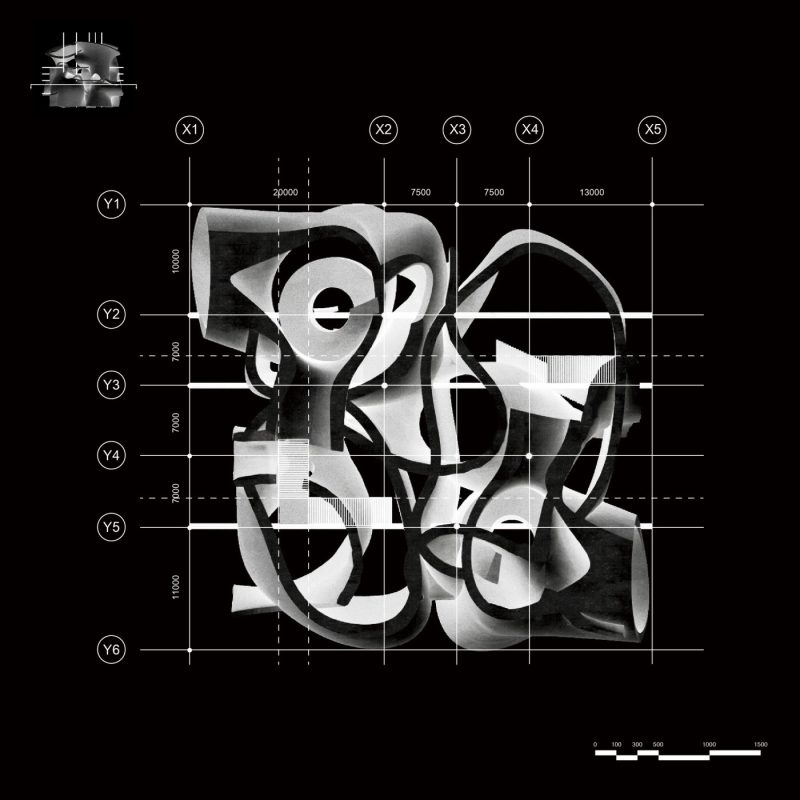

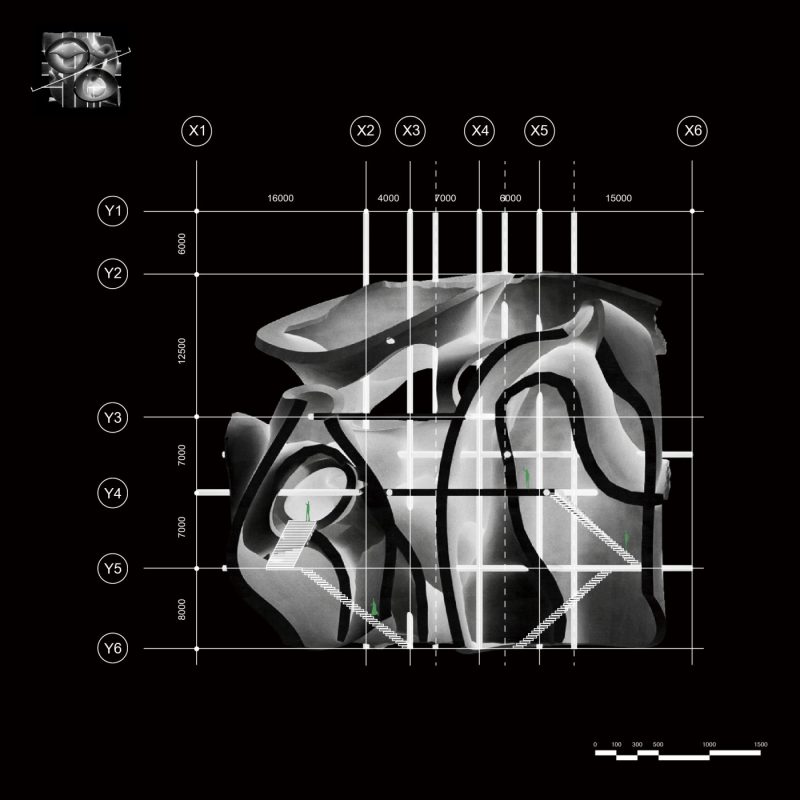

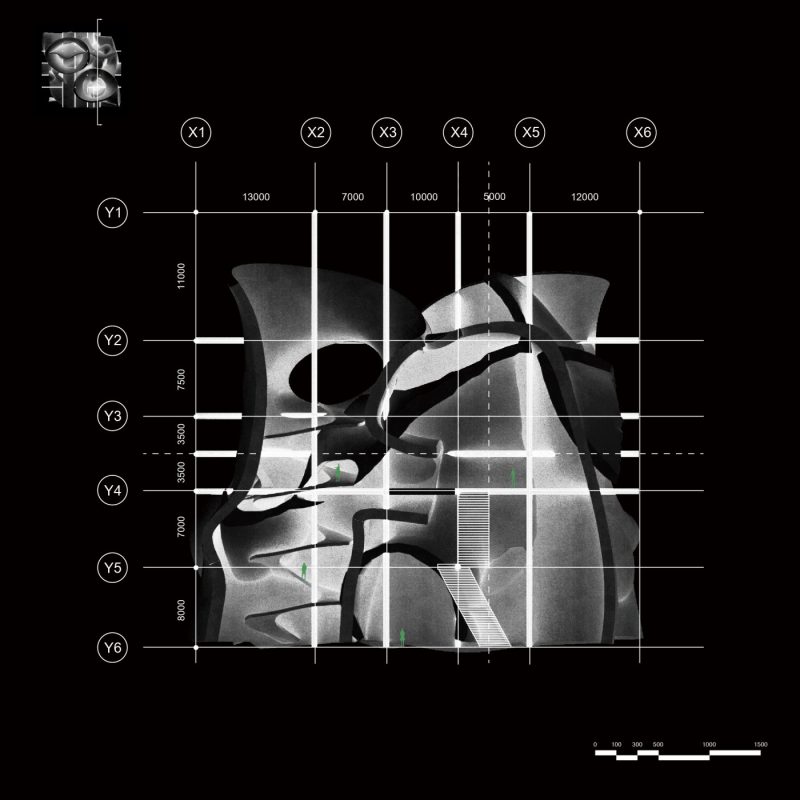

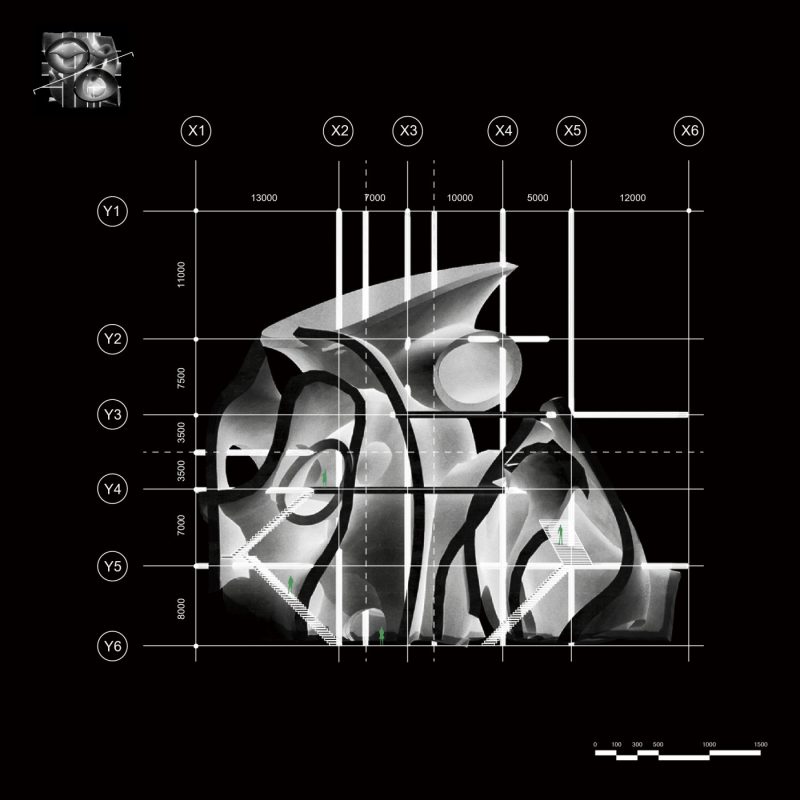

영화 속에서 그가 늘 묻던 말은, ‘아무도 없는 숲에서 나무가 쓰러지면 소리가 날까?’ 였다. 이를 형상화하며, 굽어짐에도 손을 뻗고 있는 모습의 인체 자세를 설정해 머리, 폐, 무릎의 단면을 설정했다. 소리와 공허함에 초점을 맞추어 인체와 그리드의 조화를 이루는 그림을 그렸으며, 9장의 그림은 공간 제작의 평면과 입면 역할을 했다.

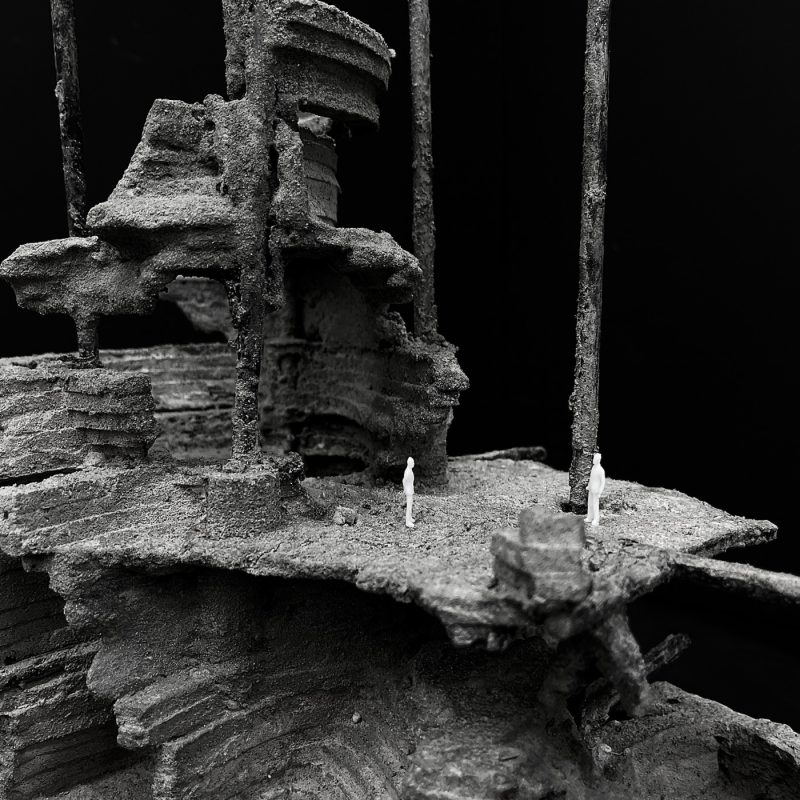

설계된 공간은 남산 드라마센터 근처에 위치하며, 서울예대 연극과 학생들을 위한 실험적 공간을 제공한다. 다양한 공간에서 펼쳐지는 극은 학생들의 예술혼을 존중한다. 이용자는 건축물의 위로 올라갈수록 다른 공간에 있던 사람들을 만나게 되며, 이러한 시퀀스는 가장 건축물의 가장 위에서 모두가 만나며 마무리된다. 서로가 만나기 위해 뻗어나가는 모습을 동선으로 풀어냈다. 평면에서부터 ‘뻗어나감’의 모티브가 됐던 그리드는 연약한 살을 파고드는 가시처럼, 곡선의 콘크리트 사이를 직선으로 파고든다. 구조는 그 자체로 폭력이 되며, 딱딱한 콘크리트를 부드럽게 한다.