세상에 영원한 것은 없다. 그 자리에 거대하게 서있을 것만 같은 건축물도 결국은 파괴되어 끝을 맞이한다. 사람들은 새로운 땅을 위해 기존의 건물을 부수기도 하고, 더 나은 가치를 위해 부정적인 건축물들을 파괴하기도 한다. 1997년 조선총독부 건물은 일제 잔해 청산을 목표로 완전 철거되었다. ‘경복궁 복원프로젝트’와 양립할 수 없던 ‘조선총독부 건물의 존립’은 건물의 완전 철거를 불가피해 보이게 했다. 하지만 조선총독부 건물, 즉 중앙청의 문화재적 가치나 후대에 전해지는 교훈, 한국의 근대 역사적 측면을 무시할 수 없다는 점에서 필자는 본 설계를 통해 경복궁 복원 프로젝트와 중앙청 보존의 양립을 실현하고자 했다.

1. 건축은 언제 죽는가 Going to be permanent but being instant

지구상의 모든 것들은 끝이 없을 것이라는 가능성을 갖고 Permanent를 향해 가고 있는 상태이다. 거대하고 무거운 건축물도 마찬가지이다. 철거, 재해, 재난 뿐만 아니라 침식, 마모, 풍화의 과정을 거치며 본연의 형태를 지금 이 순간에도 잃어가고 있다. 특히 파괴는 건축물이 Permanent에 수렴하지 못하게 하고, 찰나의 지나치는 것(Instant)으로 그치게 한다. 언제든 돌아갈 수 있을 것 같던 집이 철거되고, 영원할 것만 같던 노트르담 대성당과 숭례문이 화재로 소실되며, 911테러로 쌍둥이빌딩이 내려 앉고, 삼풍 백화점과 성수대교가 붕괴되었을 때, 우리는 물리적인 것의 한계를 깨닫고 다시 한 번 세상에 영원한 것은 없음을 느꼈다.

2. 건축물의 존폐와 일재 청산의 연결고리

중앙청은 일제가 식민지인 조선을 효율적으로 관리하기 위해 또 그들의 권력을 과시하기 위해 지어진 건축물이다. 이 건립주체에 관한 문제가 건축물의 철거논쟁에서 가장 주목받는 부분이었다. 광복 이후 6.25전쟁을 거쳐 한국의 근현대사를 함께한 건축물의 문화적 경제적 효율성을 인지하고 충분히 변용할 수 있었지만, 일제에 의한 산물은 결국 ‘타자의 것’이며 주권 피탈의 상징이라는 점에서 완전 철거를 진행할 수 밖에 없었다. 하지만 한 건물의 존폐가 민족 정기를 다잡는 일과 바로 연결되는 것인지에 대해서는 의문을 품지 않을 수 없다.

일명 ‘네거티브 문화재’ 라고 부르는 일제강점시대에 지어진 수많은 건축물들의 철거논란은 현재까지도 이어지고 있다. 근현대사를 보여주는 문화재적 가치와 수치스러운 역사임을 상징하는 역사적 논란의 충돌에서 나는 부분적 파괴를 통한 응징과 그 행위를 통한 공간의 재해석, 그리고 기존의 것에서부터 만들어낼 수 있는 우리만의 가치들에 주목하고자 한다.

3. 파괴의 가치와 재창조

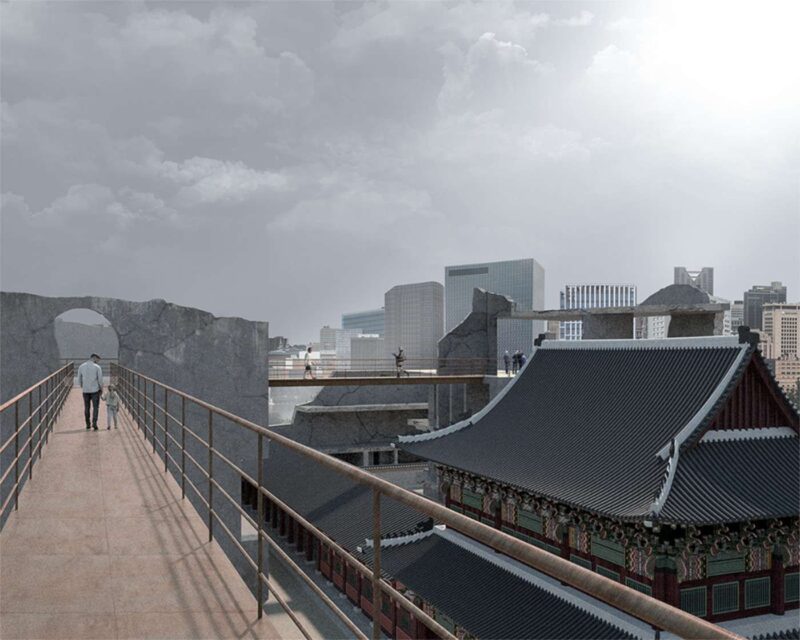

파괴하며 창조된다. 상실의 이미지를 불러일으키는 파괴가 만들어낸 공간은 충격과 공포를 주면서도 역설적으로 의외의 형태와 가치를 불러일으킨다. 재창조 및 성장의 기회를 통해 우리는 상실감을 극복하고 더 나아진 우리를 볼 수 있다. 무질서한 공간들은 쉽게 지배할 수 없던 우리 민족을 상징하며, 파괴의 상흔들을 통해 보게 되는 서울의 풍경과 경복궁 전망은 어두웠던 일제강점의 역사를 인정하고 더 나아질 미래를 예상하게 한다.

그 무엇보다 과거의 깊이를 잘 담아내는 파괴는 짓는(Build) 행위가 표현할 수 없는 시간의 경과를 가장 효율적으로 보여준다. 사소한 파괴로 인해 생긴 건축물의 금은 사람에게 주름살과 같은 것으로 이미 마주한 시간과 흐르고 있는 시간을 가장 잘 표현하고 있다. 폐허나 유적에서 느껴지는 알 수 없는 경외심과 감동은 시간을 초월한 채 침묵하고 있는 듯한 아우라에서 비롯된다. 새로 복원되는 경복궁에서 느낄 수 없는 지난 시간의 씁쓸함을 폐허가 된 중앙청에서 채워준다. 육중한 콘크리트 그리고 기념비적 스케일의 구조물들이 자연경관 그리고 도시와 함께 어우러져 역사와 전통의 중요성을 부각하고, 공간의 영원성에 대한 느낌을 각인시켜준다.

4. 모순적인 경계의 해체

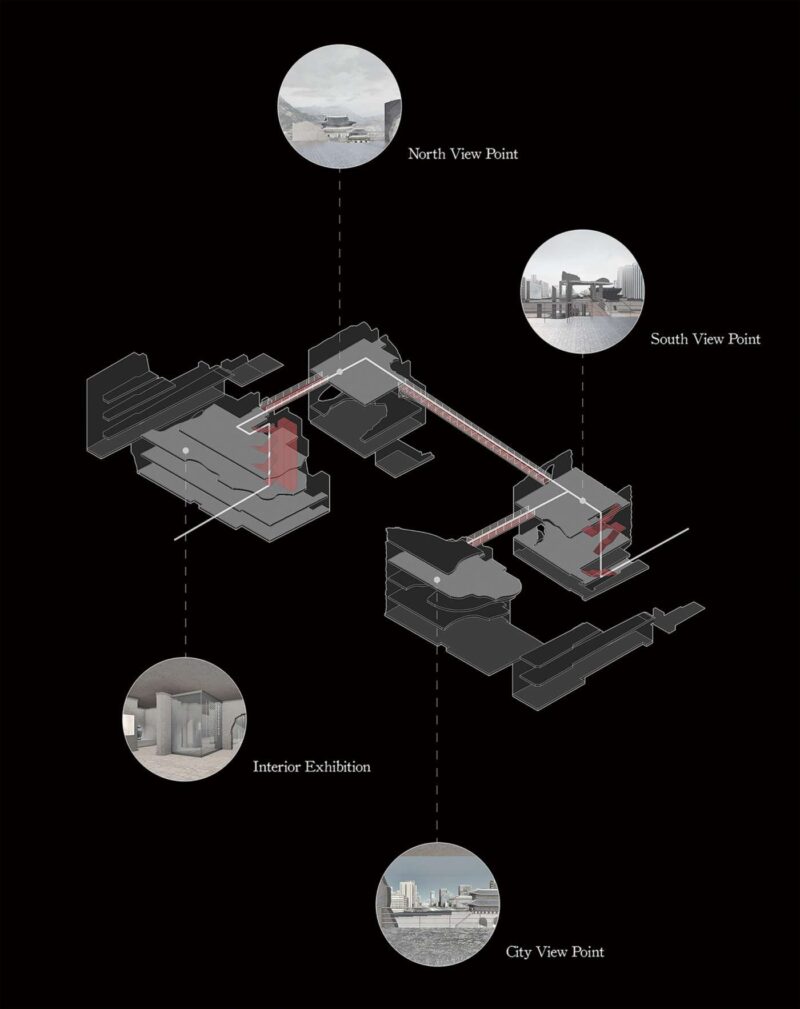

배경을 가리던 거대한 형태를 부수고, 시간의 경계를 허물면서 새로운 공간과 가치를 만들어간다. 북악산과 경복궁을 가리던 덩어리의 파괴는 배경과 형상의 경계선을 허물어준다. 전망을 가리던 형태는 그 경계를 열어주는 과정을 통해 전망을 볼 수 있는 공간으로 다시 태어난다. 북으로는 북악산과 경복궁, 남으로는 광화문광장과 세종대로를, 그리고 동서로 보이는 서울의 뷰는 도심 속 고층빌딩이 제공할 수 없는 것으로 문화적 중심지인 광화문 일대의 가치를 높여준다.

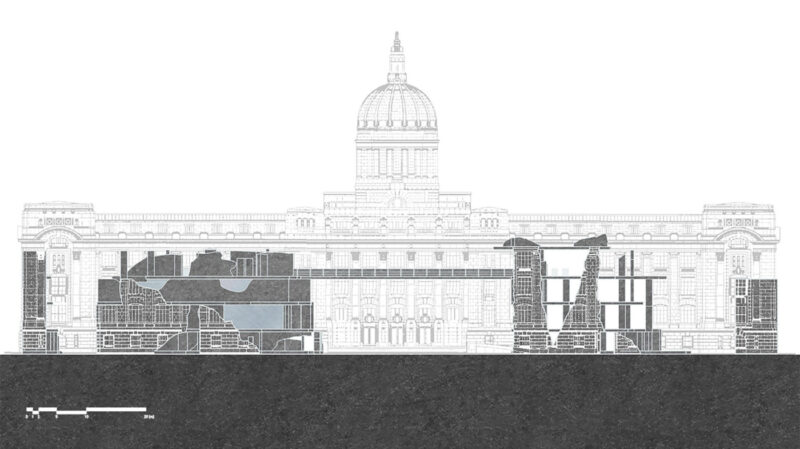

그리고 이러한 건축물의 상징적 파괴는 시간의 경계 또한 허물어주어, 흘러가는 시간을 가시적으로 보여준다. 1910년대 지어진 구조들과 1960년 복원되고 추가된 벽들 그리고 국립중앙박물관으로 쓰이던 1990년대까지의 모습들은 파괴된 단면과 함께 그 자리에 머물러 있는다. 복원된 광화문, 경복궁과 함께하는 중앙청의 흔적들은 한국건축의 역사적 방향성을 보여주고 유한성을 극복하는 영원성의 성취가 가능해 보이게 한다.

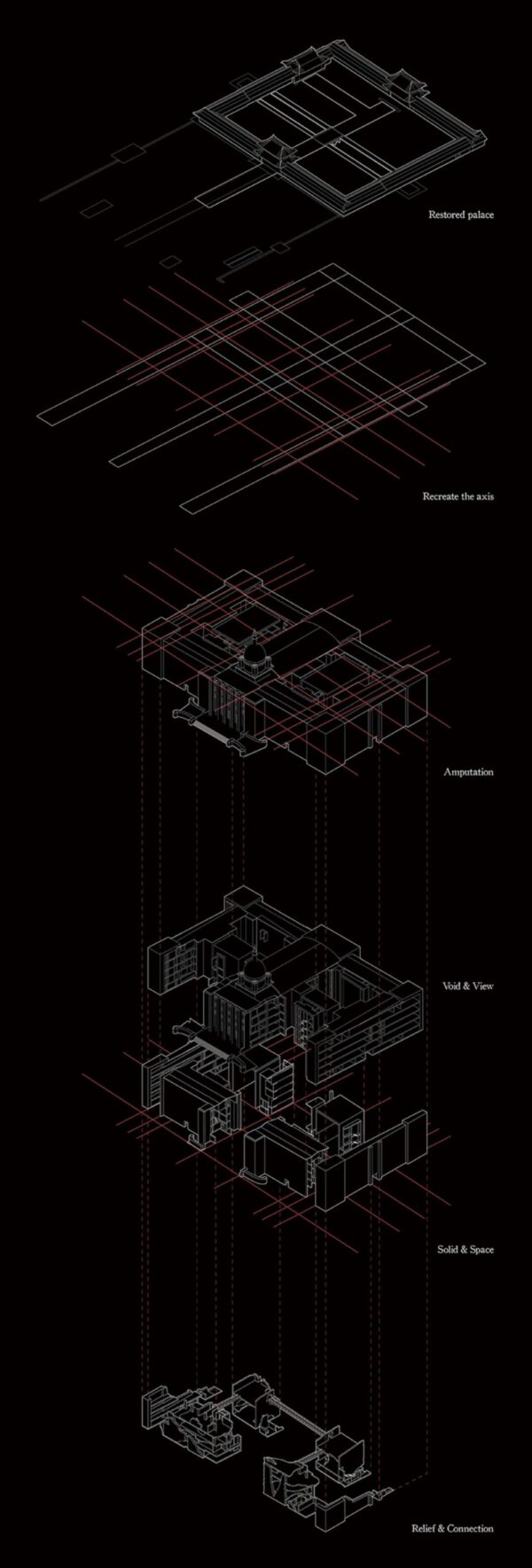

5. 절단, 덜어냄 그리고 연결

파괴는 의외의 형태와 예상치 못한 공간을 만들지만, 나는 그 속에서 질서를 만들고자 한다. 여백의 미, 화려한 기와지붕, 그리고 자연과의 조화를 갖춘 경복궁 속에서 거대한 콘크리트 덩어리가 풍기는 흉물스러운 아우라. 남길 부분과 지울 부분을 결정하는 과정이 곧 아우라를 만드는 길이며 각 공간에 기능을 부여하는 방법이 된다.

첫번째는 절단이다. 경복궁의 축으로부터 3.5 ~ 3.7도 틀어진 조선총독부 청사의 축을 경계 해체를 통해 재정비하고자 한다. 진북을 기준으로 수직과 수평이 명확한 총독부의 축이 아닌 자북을 중심으로 이루어진 흥례문의 축을 이용해 기준이 되는 선들을 재생성하고, 용성문, 협생문, 흥례문 그리고 영제교와 공존할 수 있도록 건물을 잘라낸다.

두번째는 덜어냄이다. 형태를 덜어냄으로써 절단을 통해 생긴 4개의 구역에 각자의 역할을 부여한다. 실내 전시실이 있는 곳, 북쪽 풍경을 바라보기 위한 곳, 남쪽 전경을 바라보기 위한 곳, 그리고 도심 속 광화문 광장 쪽을 보기 위한 곳. 경복궁에서 가장 가까운 건물의 3-4층에서 바라보는 다양한 뷰들은 전례 없던 전망대로서의 기능을 한다. 그리고 나머지 부분들은 배경과 형상의 경계를 지우기 위해 최소한의 입면과 벽을 남겨두고 사라진다.

세번째는 연결이다. 남은 것들 간의 연결은 곧 파괴한 공간을 재해석하는 길이며, 폐허를 이용할 수 있는 수단이 된다. 그리고 이로써 파괴된 조선총독부 청사가 경복궁과 함께 경험할 수 있는 공간이 되는 것이다. 시야를 방해하지 않는 최소한의 방법으로 4개의 구역을 이어주어 동선을 유도하고 그에 따라 공간을 순서대로 체험할 수 있다.

6. 존재와 부재

존재하는 것들은 시각적 충격과 촉각적 경험을 제공한다. 부재하는 것들은 역사적 방향성과 가치 정립의 계기를 마련해 준다. 부서진 과거의 것을 통해서 보는 현재의 모습들은 미래에 우리가 나아갈 방향을 보여주고, 시간의 흐름에 따라 달라지는 흔적들을 관조할 수 있게 한다. 다소 폭력적이고 공격적인 행위가 만들어낸 공간들은 폐허성을 띈 채 건축인 동시에 풍경이 되며, 전망을 가리던 것이 전망을 보게 하는 역할을 한다